Игровые технологии – эффективное средство музыкально-творческого развития учащихся

(из опыта работы образцового детского коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»)

Семёнова Татьяна Ивановна, методист ТОГБОУ ДО

«Центр развития творчества детей и юношества»

Никитина Елена Ивановна,

педагог дополнительного образования ТОГБОУ ДО

«Центр развития творчества детей и юношества»,

Авторы статьи рассматривают использование игровых методик в образцовом детском коллективе фольклорном ансамбле «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» как эффективное средство музыкально-творческого развития учащихся младшего возраста и дают описание нескольких игр с нотным приложением.

Игровое обучение отличается от других педагогических технологий:

оно связано с хорошо известной, привычной и любимой формой деятельности ребёнка;

выступает эффективным средством активизации и вовлекает детей в учебную деятельность за счёт самой игровой ситуации, вызывающей у них высокое эмоциональное и физическое напряжение (в игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры);

открывает возможности для проявления инициативы, настойчивости, воображения, творческого подхода;

решает вопросы передачи знаний, навыков, умений;

оказывает воспитательное воздействие, увлекает и убеждает;

нивелирует значение конечного результата.

На начальном этапе обучения многообразие фольклорного творчества входит в жизнь ребёнка именно через игру, сказку, малые формы фольклора, простейшую музыкальную, литературную и инструментальную импровизацию, сочинение колыбельных песен.

Творческие способности успешно развиваются только в результате целенаправленной и регулярной работы педагога. Музыкально-творческое развитие – непрерывный процесс, и очень важно создать для детей условия постоянного эксперимента, в том числе с только что усвоенным материалом. Образно-игровая атмосфера на занятиях требует от детей перевоплощения, постоянной работы фантазии, воображения, способствует формированию основ творческого мышления. Дети естественно и радостно существуют в этой среде, получают удовольствие от своей сопричастности к увлекательному и одновременно важному делу.

В игре каждый ребёнок пробует свои силы, проявляет самостоятельность. Когда ребёнок входит в образ, у него живо работает мысль, он искренне переживает изображаемые события, верит в их правду. В игре подражание сочетается с творческим воображением, которое не появляется само собой.

Самыми простейшими примерами музыкальных игр являются игры с имитацией звуков. Если они включены в процесс обучения, у детей успешнее организуется слуховое внимание, появляется быстрая и чёткая реакция, они легче воспринимают соотношение звуков по высоте, динамике, ритму.

Для освоения координации голосообразующих движений эффективен комплекс упражнений в определённой последовательности:

1) произвольная подражательная звукоимитация: имитация звуков живого и неживого окружающего мира;

2) произвольная имитация голосовых сигналов доречевой коммуникации;

3) произвольное звукоизвлечение по словесному или сюжетно-визуальному заданию педагога в игровой творческой ситуации.

Для работы над свистящими и шипящими звуками можно предложить детям изобразить дуновение ветра, удлиняя выдох на закрытых звуках – свистящих или шипящих («З», «С», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», звуке «Ф»). Для этого можно использовать следующие образы:

- ветер играет с листвой;

- жужжит пчела, жук, пищит комар;

- спускается воздух из колеса машины;

- сердится кошка (выдыхание на согласных звуках «Ш», «Ж», «З», «С», «Ф») и т. п.

Можно использовать игры «Овечка», «Птичий двор», в которых необходимо имитировать звуки, которые издают различные животные.

Методика разучивания музыкальных игр такова:

- педагог разучивает с детьми литературный и музыкальный текст;

- знакомит их с правилами музыкальной игры;

- дети с использованием считалок выбирают главных героев.

Выбор водящего в игре должен быть оправдан и объективен. Не будет споров и недопонимания, если водящий выбран самими детьми, с помощью считалки. Считалки – также вид детского творчества. Как правило, это небольшие стихотворные тексты с чёткой рифмо-ритмической структурой в шутливой форме, предназначенные для случайного избрания (обычно одного) участника из множества.

Особую радость детям доставляют музыкальные сюжетно-ролевые игры. В них происходит перевоплощение в конкретные персонажи. Дети имеют возможность создать индивидуальный образ, в котором они проявляют свою фантазию и передают своё настроение.

Младшие воспитанники фольклорного ансамбля «Красная горка» с удовольствием участвуют в играх. Одна из них «У медведя во бору». Содержание её таково: один из играющих изображает спящего на скамейке медведя, а остальные дети – идущих в бор за грибами и ягодами. Все вместе они распевают:

У медведя на бору

Грибы-ягоды беру!

Медведь постыл

На печи застыл!

На последние слова четверостишия ребёнок, исполняющий роль медведя, изображает его пробуждение: ворочается, потягивается, а затем пускается в погоню за детьми. Пойманный им становится новым ведущим, и игра продолжается. Мелодию попевки в данной игре педагог может периодически менять, можно предложить детям сочинить мелодию вместе, или каждый участник предлагает свой вариант.

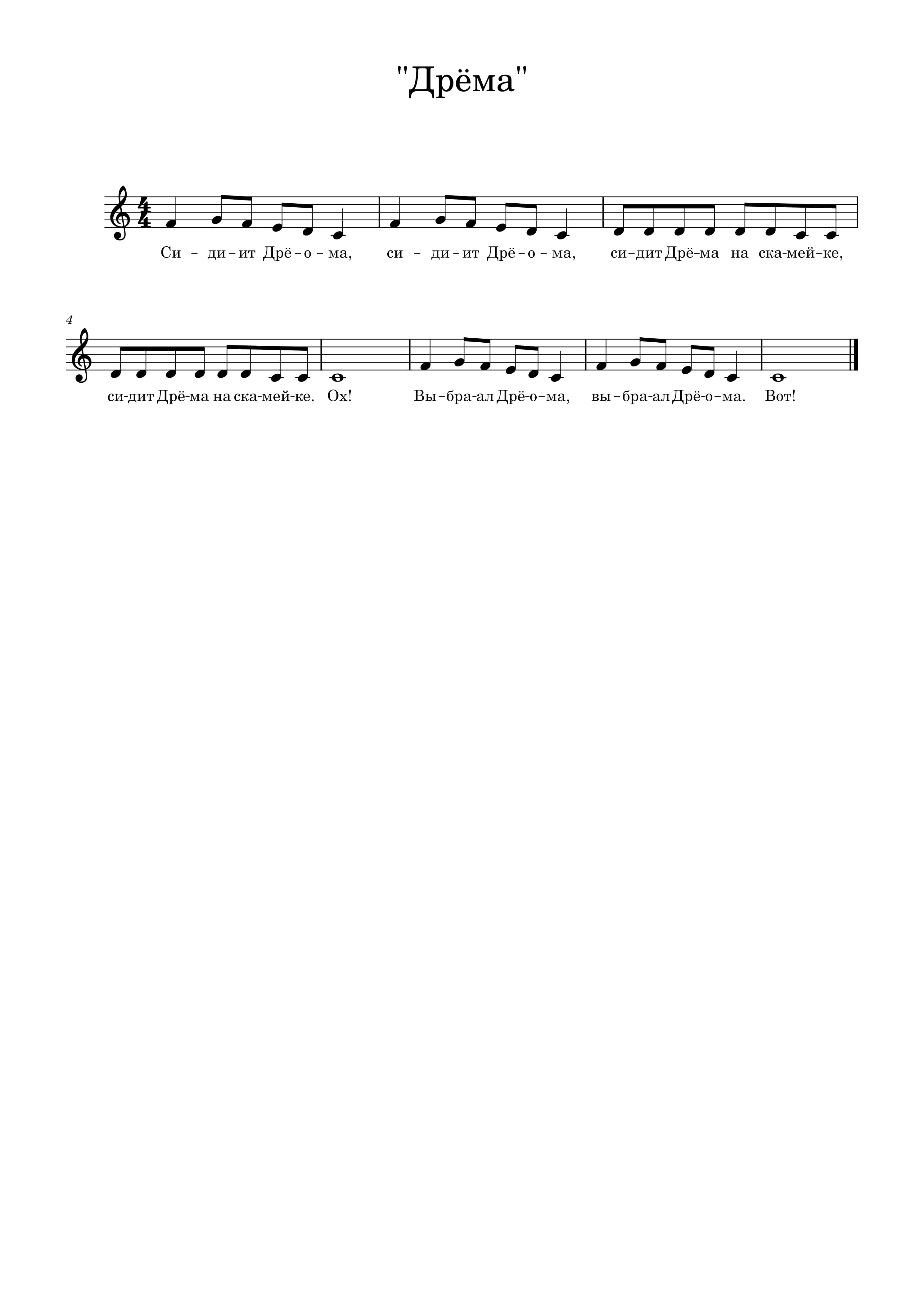

Музыкальные игры (народные или авторские) обычно состоят из попевки и действия. Например, игра «Дрёма»:

Играющие становятся в кружок, в середине на скамье сидит Дрёма. Все вместе поют:

Сидит, Дрёма,

Сидит, Дрёма,

Сидит Дрёма на скамейке,

Сидит Дрёма на скамейке. Ох!

Выбрал, Дрёма,

Выбрал, Дрёма –

Вот!

Дрёма встаёт со скамьи, выбирает одного участника, и тот становится новым ведущим.

Обычное распевание на слоги утомляет детей, им становится скучно, а в процессе этой игры мы можем отрабатывать чистоту исполнения при нисходящем поступенном движении мелодии. Таким образом попевка выполняет роль вокально-интонационного упражнения.

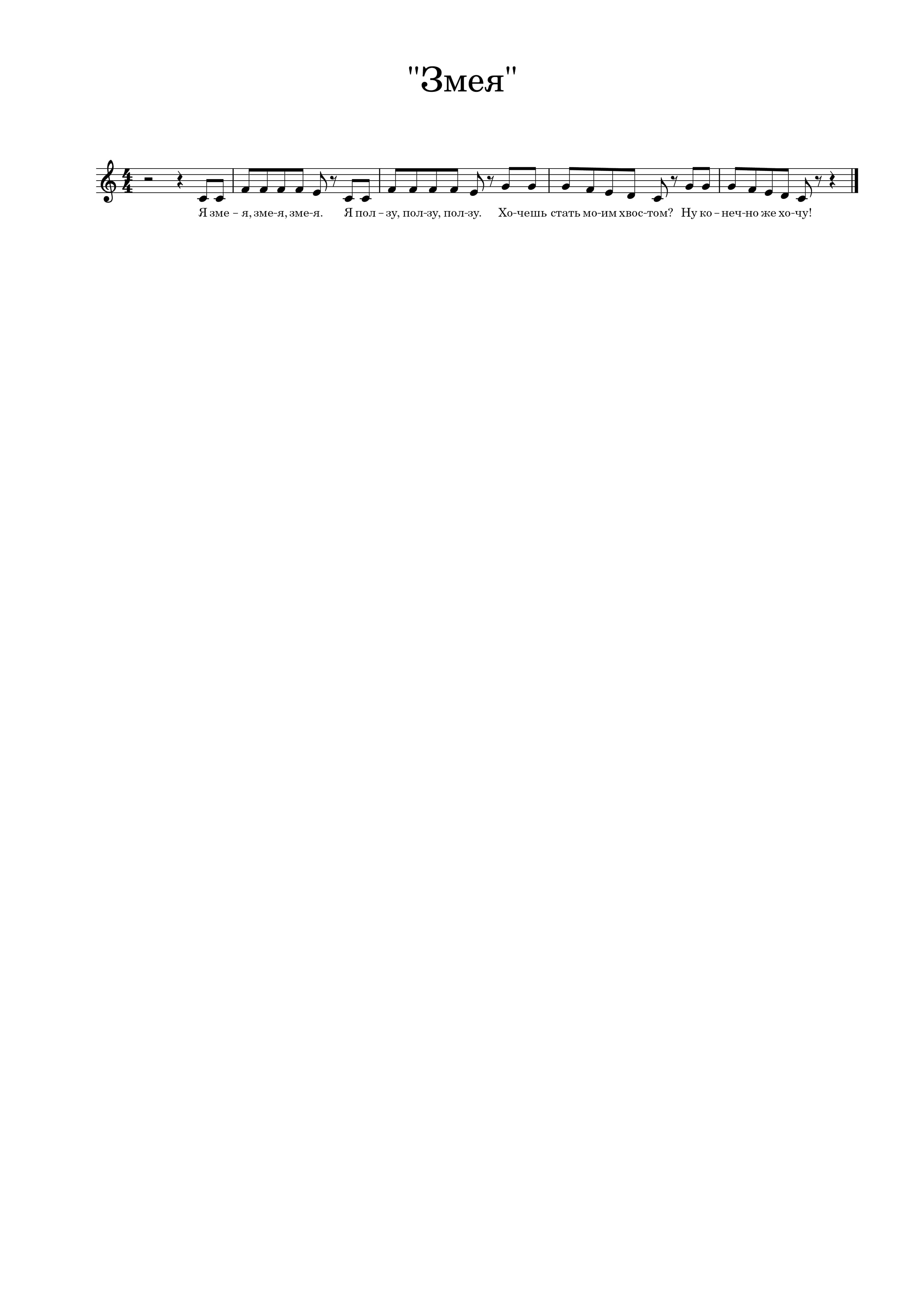

Одна из самых любимых игр в коллективе называется «Змея». Правила её таковы: участники становятся в широкий круг, а выбранный считалкой ведущий («голова» Змеи) медленно передвигается между ними и исполняет попевку:

Я змея, змея, змея,

Я ползу, ползу, ползу…

И далее, подходя к одному из играющих, спрашивает: «Хочешь стать моим хвостом?»

Тот отвечает: «Ну, конечно же, хочу!». После этого кладёт руки на плечи ведущего, и они вдвоём продолжают двигаться между участниками игры и петь, постепенно присоединяя к «хвосту» всё новых и новых играющих. Так продолжается до тех пор, пока в кругу останется только один свободный участник. Он и становится следующим ведущим, «головой» змеи.

Ненавязчивая отработка скачка на кварту в процессе игры позволяет достичь хорошей управляемости вокальным аппаратом, улучшить слуховой контроль исполнителей. Помимо этого у них развивается пластика движений, коммуникативные навыки.

Воспитание такого навыка, как импровизация слова, движения и музыки, успешно осуществляется в процессе музыкальных игр, основанных на русских народных сказках (например, песня-игра «Репка» и др.). Такие игры позволяют вырабатывать у детей навыки сольного и коллективного пения, чистого интонирования, чувство ритма.

При использовании метода образно-игрового восприятия и метода двигательного моделирования необходимо создать ситуацию, при которой дети активизируются и начнут проявлять свою фантазию, воображение. Например, исполняя песню-сказку «Козёл-мрасёл», дети должны изображать поведение козла и других персонажей, имитировать их голоса, импровизировать вокально свою партию. Ход игры таков:

1 рассказчик: Жили-были дед с бабкой и был у них козёл-мрасёл – завсегда весёл, только и знает, что прыгает да играет.

2 рассказчик: Поехали дед с бабкой за покупками до базару к купцу Назару, а козла оставили огород стеречь-беречь.

3 рассказчик: Сидит козёл, редьки хвост грызёт, ай ктой-то идёт. Козёл выскочил, глаза выпучил и кричит, и пугает:

Козёл: (поёт и притопывает)

Уж я наскочу, ногами затопчу.

Рогами заколю, бородой замету!

Ты кто таков, зверь неведомый?

Зайка: (поёт и изображает свой персонаж в пластике, движениях)

Не пугайся, козёл, не мотай головой;

Не тряси бородой, словно веничком;

Не стучи ножками, словно ступочками.

Я зайка-побегайка, я серый горностайка,

В огороды хожу, капустку стерегу…

1 рассказчик: Обрадовался козёл-мрасёл, вдвоём-то легче стеречь дом и пустил зайку в огород…

Далее игру можно продолжать, вводя в действие новые персонажи. Первые три строки ответа остаются неизменными, а далее характеристики зверей, тексты и мелодии попевок могут придумывать сами дети.

На детском игровом фольклоре очень удобно нарабатывать навыки певческого дыхания. Для работы над правильным певческим дыханием желательно взять прибаутку с короткими фразами. Это позволяет с каждым разом увеличивать количество фраз на одном дыхании.

В игре «Заяц серый, куда бегал?» дети становятся или рассаживаются в полукруг, с помощью считалки выбирают ведущего – Зайку, который располагается в середине, спиной к играющим.

Все играющие вместе поют:

– Заяц серый, куда бегал?

Заяц отвечает:

– В лес дубовый.

И далее, чередуя вопросы и ответы:

– Что там делал?

– Лыко драл.

– Куда клал?

– Под колодец.

– Кто украл?

– Родион.

– Вышел вон!

Вопросы дети могут пропевать по очереди. На последних словах один из участников подходит сзади к Зайцу и дотрагивается рукой, «салит» его, а затем убегает на место. Заяц должен назвать, кто это был из играющих, и если «Родион» назван правильно, то он становится новым ведущим, и игра продолжается.

Огромная роль в развитии ребёнка принадлежит музыкально-дидактическим играм. Они заставляют думать, решать, искать. В поисковой ситуации участники детского фольклорного ансамбля не только развивают музыкальные способности, но и успешно усваивают певческие навыки и умения, делая их более устойчивыми.

Например, игра «Диги-дон». Дети выстраиваются в линию и передают друг другу колокольчик, пропевая при этом текст, предложенный педагогом. Один учащийся, выбранный с помощью считалки, стоит к ним спиной и пытается угадать на слух, у кого находится колокольчик на момент завершения пения. Если угадано верно, то следующим ведущим становится обладатель колокольчика.

Ярким примером музыкально-дидактической игры является игра «Как под горкой…», в процессе которой дети должны сочинить и допеть окончание текста или мелодии.

Игровой фольклор лаконичен, выразителен и доступен маленьким певцам. В момент игры дети не задумываются, они вовлечены в процесс имплицитного (скрытого) обучения. Происходит усвоение творческих процедур, «считывание информации»: они интуитивно усваивают манеру говорить, петь, ходить, действовать. Непроизвольное обучение детей в игре не нарушает их психофизического состояния, поэтому они легко фантазируют, создают новый образ, общаются и двигаются. В народной игре органично сочетаются художественные и педагогические, воспитательные начала. Они формируют характер, склад ума ребёнка, способствуют приобщению детей к национальным традициям, народной культуре.

Литература

- Байтуганов В.И. Методика работы с детским фольклорным коллективом в пространстве традиционной культуры. – Новосибирск: НГОНБ, 2011.

- Богданов Г., Величкина О., Иванов А. Мир детства в народной культуре. – М., 1992.

- Игры народов СССР. Сборник материалов В.Н.Всеволодского-Гернгросс, В.С. Ковалёвой, Е.И. Степановой. Новая редакция – Москва, Academia, 2012.

- Из опыта работы руководителей детских фольклорных коллективов: методическое пособие. – Псков, 2000.

- Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987.

- Мулыхин М.А. Игровой фольклор и детский досуг: методическое пособие. – М.: ВНМЦ НТ и КПР им. Крупской, 1987.

- Науменко Г. Фольклорная азбука. Методика обучения детей народному пению. – М., 1996.

- Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские / История, этнография, педагогика и гигиена. – СПб, 1994.

- Терентьева Л.А. Детский фольклорный ансамбль: методическое пособие и хрестоматия. – Самара, 1991.

- Федонюк В.В., Шамина Л.В. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992.

- Этнопедагогика: теория и практика // Материалы XII чтений, посвящённых памяти Г.С. Виноградова. Авторские образовательные программы по фольклору. – М., 2003.